1980

Roberto Lecaros Venegas es el primer jazzista de un clan de músicos que tiene varias generaciones. Es una figura carismática, creativa y compleja en su esencia, nombre fundamental en la cronología del jazz chileno desde el inicio de la década de 1960, que tuvo seguidores acérrimos y grandes detractores durante toda su carrera. Violinista, cornetista, tubista, contrabajista y pianista, se desempeñó en el jazz sin prejuicios como nombre activos tanto en los ambientes tradicionalistas como en las escenas modernistas. Pero en su historial aparece la labor de profesor como la actividad con que más alcanzó, enseñando los misterios de esta música a distintas generaciones, ya desde los años '80. En 2014 se convirtió en el primer jazzista en recibir el título de Figura Fundamental de la Música Chilena, que concede la SCD. El pequeño multifacético del jazz chileno.

Nacido y criado en la comuna metropolitana de San Miguel, Luis Jaime Peñaloza Irarrázabal consolidó su nombre de Chilote Peñaloza a nivel nacional tras su triunfo en la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar de 1986, defendiendo el vals tradicional "Sube a mi lancha". Aunque vivió en Castro solo por dos años, adoptó el nombre artístico de Chilote, lo que le valió de paso una ola de críticas. Pero desde esa posición, Peñaloza proyectó no solo un canto campesino arraigado en este territorio, sino una recopilación de repertorio folclórico y la divulgación de ritmos y danzas del archipiélago, que además pudo llevar a las pantallas de televisión.

Con una palabra que en mapudungun significa «la llave del saber» y que fue además el nombre de la recordada editorial estatal durante el gobierno de la Unidad Popular, Quimantú es en tercer término el conjunto fundado en 1981 en Londres por el compositor y cantante Mauricio Venegas Astorga. Iniciado para cultivar la música andina en Inglaterra, país adoptivo de Venegas desde 1977, Quimantú se dedicó luego a la fusión de la música latinoamericana con las raíces celtas y europeas en general. Es un conjunto activa hasta hoy, parte esencial de cuyo trabajo reside en el contenido de reflexión social en sus creaciones y proyectos.

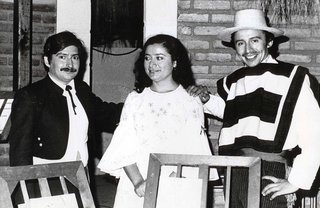

Varios países han escuchado la voz y la guitarra de Clarita Parra, una cantautora e intérprete vinculada a la música desde la genética familiar, pues, como hija de Eduardo Lalo Parra, es parte de la segunda generación de parientes activos en la música. Ocupada primero en la recreación de repertorio ajeno, con el tiempo la autora fue desarrollando un cancionero propio, en parte cronístico y en parte folclórico. Su repertorio abarca sobre todo cueca, trova y fusión latinoamericana, y se cruza en varios momentos con el de su padre, con quien llegó a grabar varios discos. En 2024, Clarita Parra recibió el Premio a la Música Presidente de la República, distinguida en el ámbito de la música de raíz folclórica.

Los patios y salas del antiguo Pedagógico en Santiago fueron el lugar de origen de Newen, definido como un conjunto femenino de música latinoamericana e integrado por estudiantes de pedagogía (inicialmente, bajo dirección de Carola Contreras). El conjunto ya completa tres décadas de vida, ocupadas con grabaciones, giras y presentaciones constantes, siempre con mujeres como integrantes. Su discografía muestra la evolución desde la recreación de ritmos tradicionales (festejo, vals peruano, bolero, huayno, zamba, saya-huaylas) con composiciones propias.

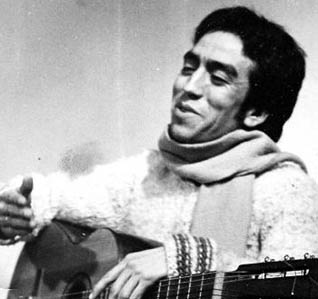

Compositor, intérprete e investigador, Osvaldo Torres fue uno de los miembros fundadores de Illapu, a quienes acompañó por siete años, y luego ha desarrollado su trabajo musical solista principalmente en Francia, aunque siempre fiel a la identidad cultural de su lugar de origen. Ha dedicado la vida a la poesía, la música y el estudio de la historia, tradiciones y vida de la cultura nortina de Chile. Su discografía combina trabajos solistas y colaboraciones (Horacio Durán, Claudio Pájaro Araya, Quilapayún, entre otros), y ha trabajado además con los conjuntos Quilmay y Karumanta.

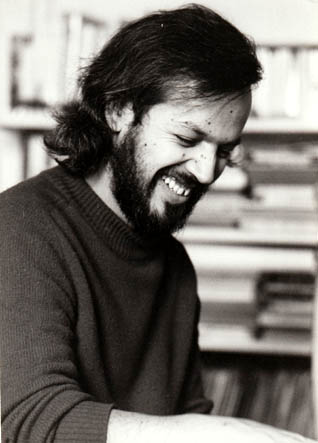

A pesar de que su historia musical en Chile transcurre en un breve lapso en los años '60, la figura del pianista Manuel Villarroel representa la mayor la experiencia que el jazz chileno tuvo frente a la música de vanguardia. Villarroel fue un referente del free jazz y el avant-garde, como pionero en experimentos creativos que proyectó desde el piano junto con otros músicos fundamentales, como su hermano, el baterista Patricio Villarroel y, sobre todo, el pianista Matías Pizarro. Desde 1970, ha vivido en Francia, donde desarrolló prácticamente toda su carrera.

Las canciones de Óscar Andrade han rozado varios géneros y modas, pero nunca se amoldaron a una de ellas en específico. Su obra se encontró en sucesivos momentos con el Canto Nuevo, la trova y el pop, y experimentó un cambio significativo durante los catorce años de trabajo y estudios del cantautor en Alemania. Antes de cumplir los 20 años de edad, Andrade ya había levantado al menos dos hits imperecederos ("Noticiero crónico" y "La tregua"), y ha sido inevitable que el resto de su trayectoria se compare siempre con esas cumbres de popularidad de los años ochenta. Aunque breve, su discografía acumula composiciones asociables a la balada pero también de provocadora observación social, impuesta en televisión y radios incluso en tiempos en que tal opción constituía un riesgoso desafío político.

Formado por el histórico compositor Donato Román Heitman, el Conjunto Folklórico Villa San Bernardo, también llamado Conjunto Villa San Bernardo, es una de las más longevas instituciones de su tipo en la música chilena. La historia de este elenco de músicos, cantantes y bailarines se originó en la interpretación de canciones de autores emblemáticos como Luis Bahamonde, Vicente Bianchi y el propio Román Heitman, y con más de cincuenta años cumplidos desde su fundación en 1956, el conjunto sigue vigente como testimonio de la época en que las tradiciones folclóricas eran una manifestación arraigada en el gusto popular chileno.

Fue tal la popularidad de José Alfredo Fuentes durante su juventud, que su carrera profesional completa puede explicarse por el fervor acumulado en esos primeros años como cantante, cuando su estampa de galán ingenuo y su vibrato maduro motivaron un fenómeno descrito alguna vez como «la beatlemanía chilena». Pese a ello, sería injusto comparar su caso al de decenas de contemporáneos suyos que alargaron durante décadas un par de hits cosechados alrededor de la época de la Nueva Ola. Su trayectoria ha sido larga pero activa, ha tenido varias composiciones propias y, en algunos períodos, ha mostrado una sorprendente propuesta.

Antonio Contreras, El Torito de Collipulli, es uno de los hombres en los que confluyen los múltiples oficios del canto a lo poeta. Cantor a lo humano y lo divino, poeta popular y payador, también es gestor del Encuentro Nacional de Payadores de Portezuelo, en Chillán, y además de participar en grabaciones compartidas con otros payadores tiene en Poeta, guitarra y canto (2002) un disco propio hecho de canto a lo humano y lo divino.

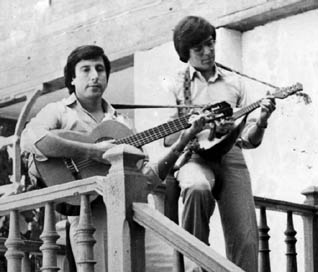

Un apego de vida a la tradición campesina y la música de su zona, Colchagua, animó por más de dos décadas el trabajo de Los Hermanos Morales —o Los Hermanos Morales de Lolol, como también se les conoció—, conjunto familiar que tuvo su mayor conquista en el primer lugar del Festival del Huaso de Olmué de 1979. Varias grabaciones registran la amplitud de un repertorio alimentado tanto por la composición original como por el material recolectado en terreno, y en el que pueden encontrarse sobre todo cuecas, tonadas, periconas, décimas y canto a lo poeta. Sus cuatro integrantes combinaron la interpretación, la autoría, la investigación y diversas labores para la divulgación del folclor chileno del Valle Central, tanto en escenarios formales como en encuentros comunitarios de campo, como bautizos, matrimonios, trillas y fondas.

Un tipo de canto social guiado más por el humor que por el discurso fue el fresco aporte del dúo Los Zunchos a la canción política de los años setenta y ochenta en Chile. Su trabajo suele circunscribirse a la etapa de auge del Canto Nuevo, pero ya en los tiempos de la UP Eduardo Sepúlveda y René Figueroa animaban peñas y fiestas populares con sus canciones en autodefinido «ritmo de chacota», y que en diversos momentos los emparentó con grupos como Amerindios y Transporte Urbano.

Cantautor de comienzos de los '80, Antonio Gubbins fue parte de los escenarios del movimiento del Canto Nuevo, trascendiendo, sin embargo, esos circuitos masivos gracias al tema "Magdalena Rapa Nui", que obtuvo varios premios en concursos televisivos. Con una prehistoria rockera, en el grupo The Apparition, Gubbins se retiró de la música a fines de los '80, para regresar en 1998 con un disco autoproducido, donde revisó su propia historia, en un ejercicio casi personal, que el denominó Intimo. Hoy está retirado de la actividad musical profesional.

Entre los chilenos establecidos en el circuito de música electrónica de Alemania, Martín Schopf es el mayor y uno de los más inquietos. Conocido como Dandy Jack, y activo como músico y productor, ha acercado la electrónica a los sonidos latinos con sus propios discos y con los grupos Sieg Über Die Sonne, Gonzalo Martínez, Ric y Martin y Carabina 30/30. Fue el principal impulsor del puente que a contar de 1996 puso en contacto a músicos alemanes como Uwe Schmidt con la escena chilena, y junto a Jorge González fue el primero en descubrir la mezcla entre cumbia y electrónica que luego iba a tener éxito mundial en manos de músicos como Señor Coconut y Mambotur.

Una canción de amor atípica para los estándares populares —adulta, de cuidados arreglos instrumentales, muchas veces dramática— es la forma por la que se ha encauzado la voz poderosa de Gloria Simonetti, incluso desde su temprana juventud. La cantante se convirtió en la intérprete femenina chilena más exitosa de la generación surgida después del Neofolclor, y desde sus inicios en los años sesenta ha persistido casi sin interrupciones en su aplicación a la música.

Delineado desde los años de esplendor de la radio, la orquesta, la boite y la industria discográfica propias del siglo veinte, la figura del músico de oficio capaz de valerse en los diversos géneros populares de la época en Chile tiene una expresión exacta en Rafael Traslaviña. Con más de seis décadas dedicadas a la música, este pianista tocó y grabó en discos de jazz, cueca, tango y otros ritmos bailables, y a su muerte ocurrida en 2011 dejó como herencia una estatura bien ganada entre los principales instrumentistas de esa era en la música popular.

Sus enérgicos shows y el carisma de su líder, el fallecido TV Star, han preservado el recuerdo de Dadá dentro de los escasos mitos del rock chileno, pioneros en los primeros ensayos locales de punk. No existen registros de su trabajo musical, aunque su historia quedó por escrito a través del trabajo hecho por el guitarrista del grupo en el libro Dadá. Underground bajo dictadura (2009).

Un maestro a la hora de avivar una cueca con pandero, platillo, tamboreo y huifa, Raúl Lizama, más conocido como el Perico Chilenero, también era autoridad si lo sentaban frente al piano o le pasaban una guitarra, un acordeón o un tañador. Nunca aprendió a leer ni escribir, pero hizo su propia escuela en los conventillos, fue parte de la alineación original de Los Chileneros, el conjunto que en 1967 llevó la chilena o cueca urbana por primera vez al disco, y tuvo su graduación con honores donde correspondía a un músico aguerrido de su talla, es decir en casas de remolienda, mataderos, La Vega y en estaciones de trenes.

Las funciones de intérprete, compositor y productor han ocupado por más de veinte años a Andrés de León, baladista chileno que añade a su oficio de cantante la capacidad autoral que le ha permitido poner temas suyos en discos de estrellas extranjeras como Yuri. Ha grabado, también, con Toni Braxton y Sin Bandera. "Mi loco amor de verano" (1993) se instala como su canción más conocida. Se suman los hits “A la luz del mar” y “Anclada a mi corazón”. En los años noventa, el músico mantuvo períodos de trabajo en Estados Unidos, con énfasis en la asesoría de intérpretes más jóvenes y de orientación pop. Su presente es el de un trabajador de la música «centrado en ser cantante», según sus propias palabras.