1960

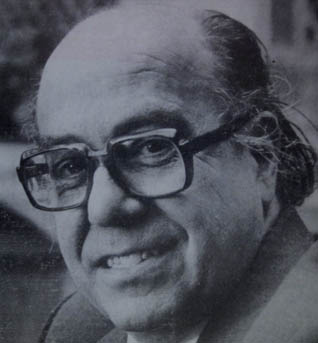

Una de las personalidades más activas y múltiples de la historia del jazz chileno desde comienzos de la década de 1950 fue el pianista, gestor cultural y difusor Pepe Hosiasson. Su figura recorre las décadas transversalmente y abierta a todas las filosofías jazzísticas. En su cronología como músico aficionado no sólo aparece la fundación de conjuntos hot jazz históricos, sino además una fuerte presencia como productor de conciertos, discjockey radial y crítico en medios escritos (incluso la mítica revista Downbeat). Hosiasson fue en sí mismo un “punto de encuentro” del jazz.

Los Perlas constituyen una figura singular y llamativa en la historia de la cueca chilena. Ambos eran músicos profesionales, y debutaron en 1956 con la inédita estampa de rotos, en contraste con el pulcro traje de huasos que caracterizaba entonces a los conjuntos de folclor. Los dos cantaban, y se acompañaban por la guitarra de Luis Silva (“el Flaco”) y el acordeón de Óscar Olivares (“el Chico”). Su graciosa apariencia, su diferencia de estatura (Silva medía un metro 92) y sus largos diálogos antes de cantar convirtieron sus presentaciones y discos casi en espectáculos de humor, pero siempre con la música como eje de su oficio. Grabaron sobre todo cuecas, compuestas por ellos y por otros autores, incluso de la entonces marginal cueca brava. "Lárgueme la manga", “Chicha de Curacaví” (compuesta 20 años antes) y “El guatón Loyola” fueron conocidas en buena parte gracias a ellos. La muerte de Silva en 1987 cerró los 31 años de vida de Los Perlas.

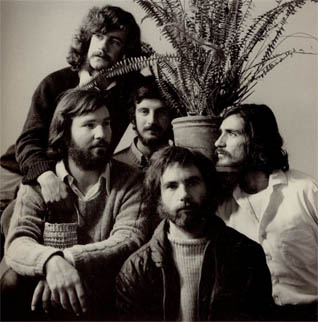

Surgida con los años '60, Blops fue una de las pocas bandas de la época que pudo trascender su inspiración anglosajona para dar paso a creaciones originales y de poderosa identidad propia. El resultado fue un rock inteligente, con una poesía y un suave sonido que se mantienen frescos hasta hoy. Tras su disolución, en 1973 , sus tres discos constituyeron un patrimonio perdido hasta que el esfuerzo personal de sus integrantes permitió su reedición, en el año 2001. Fue ése un acto de justicia con un nombre fundamental del rock chileno. Su historia incluye dos fugaces intentos de reagrupamiento, un clásico de la envergadura de "Los momentos" y un impacto que, si bien nunca fue masivo, caló hondo en un sector del público y en la comunidad musical chilena.

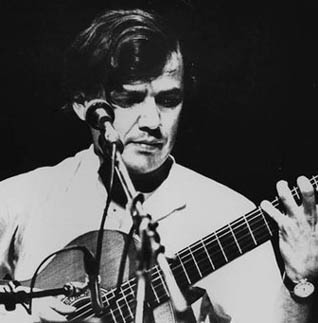

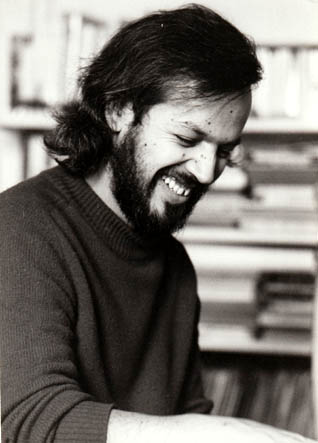

Horacio Salinas es uno de los compositores más relevantes en la música popular contemporánea chilena, durante la era post Violeta Parra y Víctor Jara. El histórico director musical de Inti-Illimani y muy claramente la máxima fuente creativa de este conjunto capital de la Nueva Canción Chilena, entregó más de 80 piezas a su catálogo y fue parte del elenco desde la fundación en la ex Universidad Técnica en 1967, con apenas 16 años. Por desaveniencias musicales y personales Salinas dejó el grupo en 2001. Luego se convirtió en el director de Inti-Illimani Histórico.

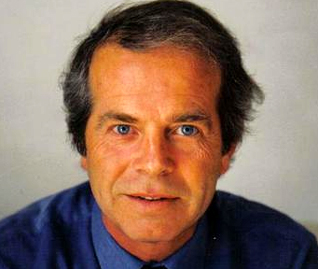

Aunque su título profesional era de arquitecto, Vittorio Cintolesi participó en un sinfín de actividades creativas paralelas, vinculadas principalmente a la composición musical y la escritura. Su trabajo musical figura en varios álbumes, y se repartió entre obras de teatro, programas de televisión, comedias musicales y conciertos para orquesta. Nacido en Santiago y con un largo período de residencia en París, Cintolesi fue pianista, compositor y arreglador. Acaso su hito popular más significativo sea su condición de súperventas por sus composiciones para el programa infantil "Pinpón" así como la canción "Eres exquisita", una de las más conocidas de la Nueva Ola. Fallecido en 2015, desde 2018 la SCD estableció un concurso de composición de música para la infancia que lleva el nombre de Vittorio Cintolesi.

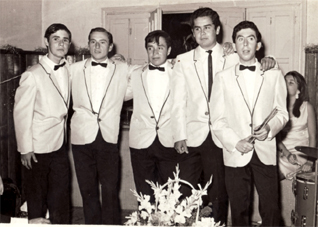

Los Crawfish (o Los Cangrejos) fueron una banda de pop rock que nació en San Carlos en 1967, y que representa todo un epicentro musical de la zona. Cristián Blasser, baterista original de Los Angeles Negros, lo dice en el libro Como quisiera decirte, de Pablo Gacitúa, del 2014: "No hay ningún músico de San Carlos que no haya tocado en Los Cangrejos. Es la escuela de la música aquí. La mayoría de la gente que logró grabar alguna cosa nació allí".

Existen opiniones que consideran a Waldo Cáceres como el baterista definitivo del histórico Nahuel Jazz Quartet, conjunto que marcó la primera modernidad del jazz chileno. Y no se refieren a que Cáceres era el músico estable cuando el pianista Omar Nahuel falleció en 1969 y el grupo se disolvió, sino al sonido que impuso una vez que Orlando Avendaño, su baterista original y quien tenía mayor popularidad, se mudó a Estados Unidos. Ahí donde Avendaño elaboró un beat poderoso, Cáceres lo sustituyó por un elegante toque, rasgo que distinguió a este exponente de la batería swing, bop y estilo west coast por más de 50 años.

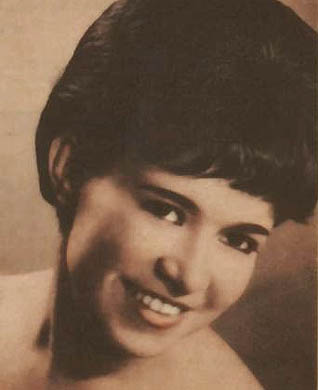

Cantante melódica, pintora, dibujante y maestra de voces, en su paso por la música Inés Délano se convirtió en una pionera en la formación del canto popular en Chile, una vez que abandonó los escenarios en la década de 1970. Aunque conoció y manejó los repertorios tradicionales de bolero, tango y música popular norteamericana y europea, su historial también la instala como una de las más reconocidas y recordadas lady crooners del jazz chileno.

Cuantiosas cuecas alegóricas a Valparaíso, su lugar definitivo en el mundo, fueron escritas por Ramón Huaso Alvarado Veloso, un hombre nacido en Coronel, minero del carbón de Lota, donde comenzó a boxear y a ganarse el apelativo de Puño Mortífero. La historia cuenta que ese mismo poderío exhibido en jornadas pugilísticas en el Caupolicán de Santiago llamó la atención de un oficial de la Armada que le ofreció un trabajo administrativo en simultáneo a boxear para la institución. Había conocido la cueca de niño, viendo a su madre cantora, nacida en el siglo XIX, y ya instalado el Valparaíso en la década de 1950 se unió al universo de canto que más tarde sería denominado como la Bohemia Tradicional de Valparaíso. Siempre vestido de traje, sombrero y pañuelo, actuó con frecuencia en lugares como el bar Liberty, el Nunca se Supo y más adelante en La Isla de la Fantasía y el bar Hollywood. Si bien Huaso Alvarado también fue cultor de otras músicas de esa misma bohemia porteña, como el vals, el bolero, el tango, e incluso el foxtrot y la ranchera, fue la cueca la inspiración creativa más importante. El disco Cantando y contando mi vida en cueca (2018) fue el primer y último intento de llevar al registro la oralidad de las cuecas orilleras de Alvarado, entre las que figuran "El Nunca se Supo", "Mercado Cardonal", "Se nos fue el cantor del puerto", dedicada al astro Jorge Farías, "Los buenos jugadores", "Arriba mi Wanderito" y "Cueca Viña del Mar". Huaso Alvarado, del cerro Rodelillo, murió en 2023 a la edad de 97 años.

Una triple condición de investigadora, cantautora y gestora cultural ha hecho de Patricia Chavarría uno de los nombres de referencia para la cultura tradicional y el folclor campesino. Un trabajo de más de cuatro décadas se ha plasmado hasta ahora en discos, libros, artículos y videos. También ha realizado cursos, seminarios, conciertos y direcciones artísticas en Chile y en el extranjero. Su labor ha sido reconocida hasta ahora con diversos premios, incluyendo el Premio Nacional de Folklore (1985), la Medalla Bicentenario (2010), el premio a la Cueca “Samuel Claro Valdés” (2011) y el Premio Margot Loyola en la categoría de Investigación (2016). Sus grabaciones la han asociado a músicos como Osvaldo Jaque, Fernando Escobar y el Taller Curarrehue.

A pesar de que su historia musical en Chile transcurre en un breve lapso en los años '60, la figura del pianista Manuel Villarroel representa la mayor la experiencia que el jazz chileno tuvo frente a la música de vanguardia. Villarroel fue un referente del free jazz y el avant-garde, como pionero en experimentos creativos que proyectó desde el piano junto con otros músicos fundamentales, como su hermano, el baterista Patricio Villarroel y, sobre todo, el pianista Matías Pizarro. Desde 1970, ha vivido en Francia, donde desarrolló prácticamente toda su carrera.

Cantor, músico, bailarín y luthier, a Jermán Tejerina la comunidad atacameña lo ha considerado un sabio. Es uno de los abuelos en San Pedro de Atacama que mantuvo y proyectó el canto tradicional con caja chayera por más de 60 años de actividad. Nacido en ayllu de Séquitor, en San Pedro de Atacama, fue un cultor referencial allí y practicó con su estilo y entusiasmo distintas expresiones culturales de su comunidad likanantai.

Premio Nacional de Arte en 2000, Carlos Riesco destacó como compositor y gestor, dirigiendo el Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile y presidiendo la Academia Chilena de Bellas Artes. Inició su formación como compositor en 1943 con Pedro Humberto Allende en la Universidad de Chile. Desde 1947 hasta 1949 estuvo en Nueva York y tomó cursos con David Diamond, Aaron Copland y Olivier Messiaen. Tres años después volvió al extranjero, primero a México para estudiar con Rodolfo Halffter, y luego a Francia, para matricularse en la clase de Nadia Boulanger.

Aunque su nombre suele quedar fuera de las periódicas revisiones en retrospectiva para la canción popular chilena de los años sesenta, pero Isabel Adams fue uno de los nombres femeninos destacados de su generación, y sus grabaciones marcan un estilo propio, definido por su interpretación intensa y los impecables arreglos orquestados junto a ella. Destacó en su discografía la versatilidad de un repertorio que combinó balada, twist, bolero y canción italiana. Dos de sus mayores éxitos fueron "Y por creer en ti" (ganadora del Festival de Viña 1966) y el bolero "Triunfamos".

La trascendencia musical de este grupo formado en Chuquicamata y activo durante doce años entre 1966 y 1978 es visible a través de tres aspectos principales: el característico estilo de la guitarra eléctrica, marcado por el virtuosismo y la velocidad al tocar; el sonido de ese instrumento, dado por la cámara de eco, y la influencia en otros grupos posteriores, entre los que se cuentan Los Cumaná, Los Viking's 5 y La Sonora de Tommy Rey, cuyo integrante Javier Jorquera se inició en Los Fénix.

Uno de los más veteranos cultores del canto a lo poeta en Chile es Sergio Cerpa Sazo. Nacido en 1939, tiene edad suficiente para haber participado en los históricos encuentros de poetas populares organizados entre 1968 y 1973 por el investigador Juan Uribe Echeverría, al alero de la Universidad de Chile, y permanece como uno de los activos payadores chilenos. Establecido en Teno, en la provincia de Curicó, además es iniciador de una genealogía de cantores tal como la de la familia Madariaga en Casablanca: Sergio Cerpa Sazo, El Puma de Teno, suele cantar con su hijo, Alejandro Cerpa Fuenzalida (n. 1974), El Pumita de Teno.

Médico cirujano, director de la Onemi entre 1994 y 2006, gestor cultural, productor de discos, divulgador musical a través de programas radiales e impulsor del recordado Festival de Jazz de Tongoy que tuvo lugar en esa localidad durante más de una década, además de la serie de ciclos itinerantes bajo el nombre de Jazz al Atardecer. Alberto Maturana ha sido además uno de los más activos músicos aficionados de jazz, toda una escuela fundadora. Conocido en el medio como Doctor Jazz, Maturana es guitarrista, saxofonista y clarinetista. En los años '60 fue uno de los primeros músicos que comenzó a tocar bossa nova. En los años '80 formó el grupo New Hampton Six, con Carlos Vera Pinto (vibráfono) y Sergio Miquel (clarinete), en memoria del legendario Lionel Hampton. Y en los '90 reunió a un elenco de figuras bajo el sombre de Jazz and Company, junto a Giovanni Cultrera (piano) y Waldo Cáceres (batería), con quienes publicó el disco Light jazz (0% colesterol) (2002).

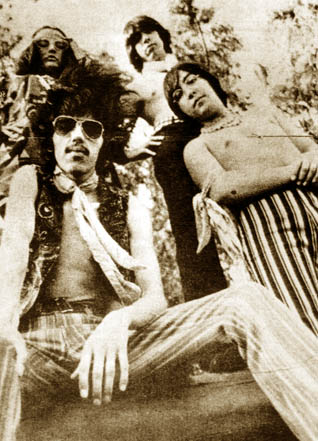

Aguaturbia fue una experiencia única e irrepetible en la historia del rock nacional, y hasta hoy su nombre se asocia a las raíces del movimiento en Chile. Inspiración hippie, un carácter auténticamente psicodélico y la reconocida imitación en estilo y aspecto de músicos como Jimi Hendrix y Janis Joplin fueron los ingredientes que dieron vida a este cuarteto, tal vez la primera banda local "de culto". Su existencia no sobrepasó los cinco años y nunca alcanzó ribetes masivos; sin embargo, tanto su calidad musical como la irreverencia de su discurso estético son reconocidos hoy como fuerzas originales que lograron remecer a la sociedad chilena de los años '60.

Un camino de búsqueda, musical y filosófica, encauzado primero en los grupos Congregación y Sol de Chile, y más tarde en diversos proyectos a solas (bajo seudónimos como Awankana y Senchi) ha sido el de Antonio Smith. Su creación musical ha estado vinculada desde un inicio a un cuestionamiento más amplio sobre la vida, la trascendencia y la deriva humanista; y así ha quedado registrada en los discos grabados por él a lo largo de cinco décadas, principalmente en Argentina, donde llegó en 1973. Es música por completo ajena a la dinámica promocional, que, en palabras de su autor, conforma un lenguaje de síntesis y magia «para penetrar en las dimensiones ocultas de palabras simples».