1930

Uno de los lazos más firmes tendidos por un músico chileno hacia el tango es el que desde los años treinta aseguró Porfirio Díaz, acordoneonista, bandoneonista, pianista, director y compositor nacido en Valparaíso. Con orquesta típica y cuarteto grabó títulos clásicos del género, adaptó canciones populares a nuevas claves de arreglos, y obtuvo con ello gran éxito y repercusión, gracias a un «sello milonguero y amable», según descripción de Hernán Restrepo. Pero Díaz (quien comparte nombre con un histórico militar y presidente mexicano) fue también parte de grabaciones fundamentales para la música popular chilena, como "En Mejillones yo tuve un amor" (1945), de Gamaliel Guerra, y tangos de autoría local, como "Noches de Santiago" y Viejo San Diego" (ambos de Mario Ríos). Legó, además, un desvío inesperado para su estilo, pues es el compositor de la música del clásico vals "Viejo lobo chilote".

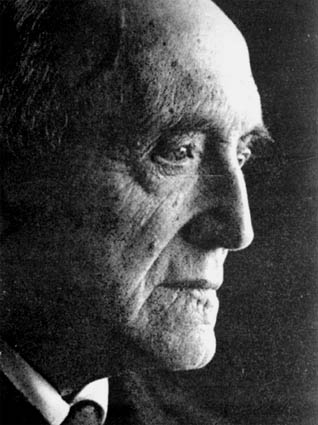

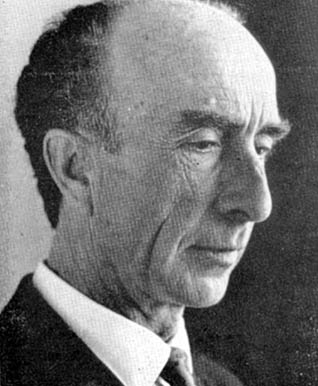

Compositor, gestor, impulsor y administrador, Domingo Santa Cruz cumplió un rol trascendente en la institucionalidad musical en Chile durante cuatro décadas y entidades cruciales como la Orquesta Sinfónica de Chile, el Ballet Nacional Chileno y la Facultad de Artes de la Universidad de Chile fueron establecidas gracias a sus esfuerzos. El musicólogo Juan Pablo González define a Enrique Soro (n. 1884), Pedro Humberto Allende (n. 1885) y Domingo Santa Cruz (n. 1899) como la tríada fundamental de la primera composición musical en Chile durante el siglo XX.

Las Cuatro Huasas fueron fundadas en 1936 como una versión femenina de Los Cuatro Huasos, adelantándose a otros conjuntos que seguirían ese modelo, como Los Quincheros (1937) y Los Provincianos (1938). Las Cuatro Huasas - considerado el primer grupo musical femenino en Chile- tocaron tonadas, cuecas y valses, actuaron en auditorios radiales y grabaron varios discos. Tenían mucho repertorio original, compuesto por su directora, Esther Martínez, a quien Margot Loyola definió como «el ideal de la artista completa». Duraron apenas cuatro años y se disolvieron con destinos diversos. En 1972, treinta años después, se reunieron por única vez en el programa de televisión "Recorriendo Chile", de la misma Margot Loyola.

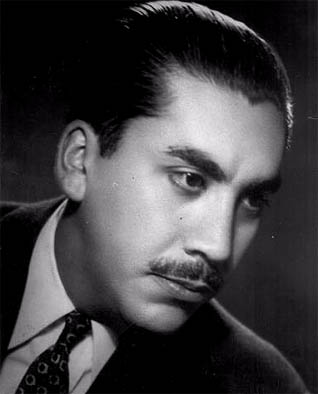

Con dos nombres quedó en la posteridad, según lo recuerden como Gamaliel o Gamelín Guerra, pero el hombre que escribió las canciones "En Mejillones yo tuve un amor" y "Antofagasta dormida" es uno solo, y está entre los autores principales del cancionero chileno del siglo veinte, además de ser un símbolo cultural en los puertos nortinos de Mejillones y Antofagasta.

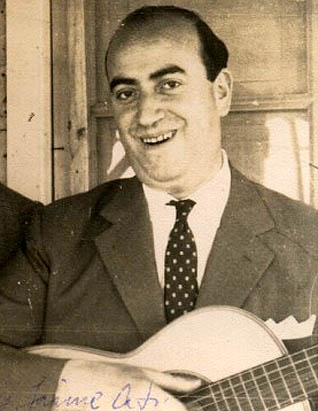

Jaime Atria es un activo autor de tonadas, valses, cuecas y canciones festivaleras con gran presencia en la industria del folclor de masas y la música típica, además de el responsable de una de las piezas más representativas de la identidad chilena del siglo XX. Ese himno canción nacional comienza con el trallazo cuequero de “Déjame que te llame / la consentida”, y se llama, justamente, "La consentida", obra que le significó a Atria un espacio entre los grandes autores de canciones chilenas de todos los tiempos.

Compositor casi autodidacta y odontólogo de fama internacional, Alfonso Leng llevó el postromanticismo a sus límites armónicos y con su poema sinfónico La Muerte de Alsino de 1920 inició una nueva etapa en la música chilena.

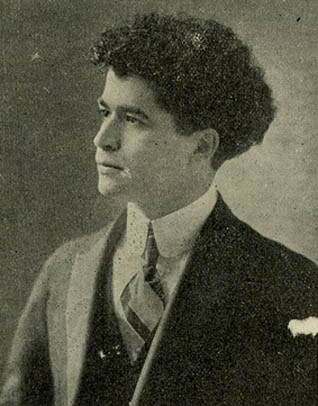

El saxofonista y clarinetista Jorge Martínez es el primer “martir del jazz”. Murió en 1939, a los 27 años, y en sus escasas tres y media temporadas sobre los escenarios marcó el camino para toda una generación posterior de músicos que habrían de reconocer en este músico a un solista único, estéticamente adelantado a la época que le tocó vivir en un jazz chileno que daba apenas sus primeros pasos. Es el antecesor directo de Mario Escobar, el tenorista que finalmente expandiría el jazz en los años '40.

En una rústica fotografía en claroscuros, una figura aparece a medias visible sobre la carátula de cierto viejo LP chileno publicado en 1976. Ése es el primer disco del cantor Pedro Yáñez, pero es además una muestra de respeto: el de la foto no es Yáñez, que en ese tiempo se asomaba a los treinta años, sino Lázaro Salgado, un hombre que para entonces ya era una escuela en la poesía popular chilena. Hoy es una leyenda. Es el poeta que encarna mejor que nadie la tradición del cantor prolífico en versos y errante por vocación, por caminos en los que se cruzó con gente tan diversa como Roberto Parra, Víctor Acosta, Santos Rubio, Nano Acevedo y el universo de payadores con el que compartió ese oficio. Poeta popular, payador y guitarronero, aprendió de sus antepasados y es reconocido por generaciones de cantores hasta nuestros días.

Uno de los dúos femeninos más famosos y escuchados durante los años '40 fue el que integraron las agraciadas hermanas Estela Loyola (n. 1919) y Margot Loyola (n. 1918), siguiendo una antigua tradición folclórica de asociaciones femeninas de guitarra y voz (generalmente dúos vocales de hermanas) en la interpretación de un repertorio típico. Para inaugurar el centenario del natalicio de Margot, que se cumpliría el 15 de septiembre de 2018, justo un año antes la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios rescató histórico fonogramas de los años '40 y publicó el disco Hermanas Loyola (2017), con 28 piezas, tonadas, cuecas, zamacuecas, pregones y villancicos.

María Luisa Sepúlveda Maira es una figura fundamental en la música chilena en los albores del siglo XX. Su nombre se asocia a la primera compositora académica de la historia, además de una pionera en la definición de género a través de sus acciones musicales. Sepúlveda es también la primera mujer investigadora y recopiladora del folclor. Además pianista, su obra autoral gozó de gran difusión y presencia en el circuito sus académicos, premios y distinciones en un período que llega hasta 1929, cuando comenzó a ser víctima de los círculos masculinos del poder institucional. Ello precipitó una dramática desaparición al ser expulsada del Conservatorio Nacional definitivamente en 1931.

Bianchi fue el hombre que puso música a los versos en los que Neruda conjetura ‘‘Puede ser un obispo / puede y no puede / Puede ser sólo el viento / Sobre la nieve’’. Es ‘‘Tonadas de Manuel Rodríguez’’, su composición más escuchada. Y mostró de qué modo él llevó como nadie la música popular a otros campos: la poesía, el Conservatorio, la iglesia, el folclor y hasta el deporte están en sus obras completas. Después de 17 frustradas candidaturas, en 2016 obtuvo el Premio Nacionales de Artes Musicales, a sus 96 años. Así se convirtió en el primer compositor popular distinguido y en el segundo nombre de la música no docta en conseguirlo, tras la folclorista e investigadora Margot Loyola, que lo obtuvo en 1994.

Petronila Orellana es un nombre principal en el folclor chileno. Una precursora, como la llamó Margot Loyola, y autora de clásicos del cancionero tradicional, como las cuecas “Los lagos de Chile “ y “Chicha de Curacaví”. Con ella como arpista y su hermana menor Mercedes como guitarrista, formaron un dúo que se forjó en espacios campesinos, como rodeos y trillas, y que luego -sin abandonar esos circuitos rurales- llegó a la ciudad para presentarse en auditorios radiales y grabar varios discos a partir de los años '20. Tras el fin del dúo de hermanas en 1943, Petronila ejerció el oficio musical en su casa de canto, situada en el barrio Pila del Ganso. Se retiró paulatinamente de la música hasta su muerte, en Santiago, en 1963.

El pianista más importante nacido en Chile adquiere relevancia histórica en el recuento de los más destacados intérpretes del mundo en el siglo XX, y por eso su biografía es la de una figura de relieves únicos en el recorrido cultural de nuestro país. Aunque su formación la tuvo en Alemania y gran parte de su trayectoria la desarrolló en Europa y Estados Unidos, Arrau mantuvo siempre un vínculo atento con su país natal, con viajes esporádicos para ofrecer recitales (el último de ellos, en 1984, cuando recibió el Premio Nacional de Artes) y el apoyo a diversas iniciativas de apoyo a pianistas locales. Por voluntad propia su tumba está hoy en Chillán, donde además gran parte de sus pertenencias pueden conocerse en el Museo Claudio Arrau, inaugurado en 2005 en el lugar que acogió su casa de infancia.

Uno de los ancestros del canto a lo poeta en Chile es Liborio Salgado Reyes. Padre del fundamental cantor y poeta popular Lázaro Salgado Aguirre (n. 1902), es además hijo de un payador de quien heredó el nombre: Liborio Salgado, "del que se cuenta que payó con el diablo (leyenda que se repite en muchos países de América)", según refiere el cantor Pedro Yáñez en su trabajo "La paya en Chile".

La diva internacional en la historia de la música chilena es Rosita Serrano, un nombre de leyenda. Artista de variedades, discos, radio y películas, marcó una época como estrella del cine y la música en la Alemania de los años ’30 y ’40, y entre sus éxitos están las interpretaciones para canciones tradicionales como "La paloma", "Cielito lindo" y "Corazones partidos". Der Chilenischen Nachtigall o The Nightingale of Chile son nombres que figuran hasta nuestros días en reediciones internacionales de sus discos: se llamaba María Esther Aldunate y su seudónimo fue Rosita Serrano, pero ése, El Ruiseñor Chileno, es su título más inmortal.

Premio Nacional en 1968, Alfonso Letelier cumplió un rol relevante en la promoción y la formación musical chilena, al impulsar una política de unificación de todos los estamentos musicales de la Universidad de Chile en su actual Facultad de Artes. Como compositor académico obtuvo prestigio nacional e internacional con sus obras vocales. Es el padre de dos músicos que obtuvieron el Premio Nacional en Artes Musicales: el compositor y organista Miguel Letelier (en 2008) y la contralto Carmen Luisa Letelier (en 2010).

Carlos Pimentel Barrera fue uno de los pioneros en la guitarra clásica chilena en los albores del siglo XX, protagonista de un intenso trabajo de creación y docencia en Valparaíso, descrito por la producción de abundantes partituras que transitaron desde la música docta a la música popular. Su catálogo superó las 500 obras, con piezas para guitarra, piano y canto, principalmente danzas de salón, gavotas, valses, schottischs, mazurcas y polkas, además de habaneras, tangos, foxtrots y hasta tonadas y cuecas. En 2015 su legado llegó al Archivo de Música de la Biblioteca Nacional.

Pedro Humberto Allende fue el primer compositor en recibir el Premio Nacional de Arte (1945) y se le considera el pionero del nacionalismo musical en Chile, al incorporar a sus partituras recursos tomados del folclor campesino y urbano. En ese rango sobresalen sus obras "Escenas campesinas chilenas" (1914), para orquesta; y las emblemáticas "Doce tonadas de carácter popular chileno" (1918-22), para piano solo. Fue, además, formador de los principales creadores chilenos con presencia internacional, y junto con Enrique Soro y Domingo Santa Cruz compone —según el musicólogo Juan Pablo González— un triunvirato fundacional de la música académica del siglo XX.

Manuel Ulloa Cortés es antecesor de generaciones de cultores del canto a lo poeta y del guitarrón en Chile. Padre de Osvaldo Ulloa Lobos (n. 1936), uno de los más respetados guitarroneros veteranos de la actualidad, él fue el hombre que educó en ese instrumento a su hijo y le traspasó una tradición que luego se ha transmitido a cantores como Juan Pérez Ibarra (n. 1954) y Alejandro Ramírez (n. 1979) por el mismo vínculo de maestro a discípulo.

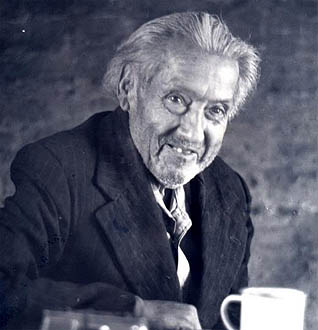

Acario Cotapos está considerado uno de los compositores más indescifrables de la historia, si no el más, al mismo tiempo en que su vida transcurrió entre un denso velo de misterio, lo que ha acrecentado la leyenda en torno a su figura. Premio Nacional de Música 1960, este valdiviano de irrenunciables boina vasca y pañuelo, y sin estudios de música formales ni académicos, produjo algunas de las obras más originales y vanguardistas del arte musical chileno de la primera mitad del siglo XX.