2000

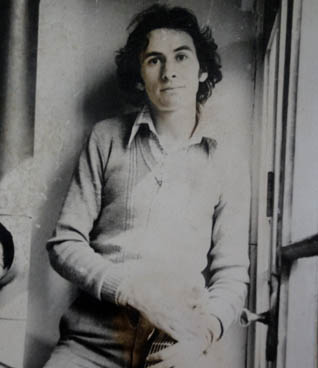

La música fue inspiración familiar en el caso de Jaime Atria Rosselot, cantautor solista, productor, compositor e integrante de varios grupos; hijo del famoso autor de "La consentida" y "Noche callada", Jaime Atria. Festivales de la canción estudiantil fueron su espacio más prolífico de difusión durante los años setenta, aunque han sido voces ajenas las que más han dado a conocer sus composiciones. Gente como Alberto Plaza, Magdalena Matthey, Eduardo Gatti, Juan Carlos Duque, Gloria Simonetti, Pedro Messone y Osvaldo Díaz han grabado canciones suyas.

En paralelo a su puesto de cantante y guitarrista de Congelador y productor del sello Quemasucabeza (que cofundó en 1998), Rodrigo Santis ha tenido a solas una trayectoria musical en la experimentación y las texturas electrónicas, plasmada en discos propios de tiraje limitado, en valiosas colaboraciones con músicos como Gepe y Felicia Morales, y en cupos en compilados chilenos y extranjeros. Su camaleónica identidad sonora —presentada también bajo los alias Paranormal, Barco y Caravana— recoge influencias disímiles, y lo convierte en un artista inquietante y prolífico.

Habitual figura del creciente celetrity-system chileno, en 2008 la modelo argentina Bárbara Vos se integró a un circuito de cantantes de pop latino como Ximena Abarca, Laura Serrano, Katherine Muñoz, Lucy Helena, Tamy Sessarego, Mariela Montero o la popular Karen Paola. Bárbara Vos, que cantaba con sistematicidad en locales y discoteques (de hecho se encontraba actuando la madrugada del terremoto del 27 de febrero de 2010), obtuvo mayor figuración a partir de un controvertido vínculo con la cantante de "Rojo" Karen Amenábar, habitual fórmula de obtención de publicidad en la farándula televisiva.

Tres anteproyectos llamados Construcciones Ornetológicas, Dialéctica Negativa y Núcleo de Resistencia Estética dieron origen a este colectivo de improvisación y librepensamiento sonoro comandado por unos muy jóvenes hermanos Diego Manuschevich (saxo alto, saxo sopranino, flauta traversa y clarinete bajo) y Hugo Manuschevich (batería). Más que un grupo, un proyecto de música experimental, un punto de vista antinorma desde la plataforma jazzística que logró una fisonomía definitiva al promediar los 2000, cuando dejó su nombre de discurso político como Núcleo de Resistencia Estética (NRE) a uno definitivo de un nuevo discurso estético llamado Los Ogros del Swing.

Ramón Eugenio Pérez Alé, es decir Moncho Pérez, es parte de una reconocida saga de bateristas de jazz venidos desde Concepción, y definió su estilo con poderío rítmico e intensidad. Formado como baterista en los cancheos de matiné, vermouth y noche, en boites y locales donde él actuó en conjuntos de música bailable. Pero Moncho Pérez se fue autoconstruyendo como solista de jazz partir de los años ’70, alcanzando cotas de mayor altura en sus años en el Ángel Parra Trío y luego como líder de sus tríos y cuartetos que mantuvo en Valparaíso y Viña del Mar. Solo después de 50 años de actividad como músico, en 2024 publicó su primer disco: Tralka wenü, es decir, Talcahuano.

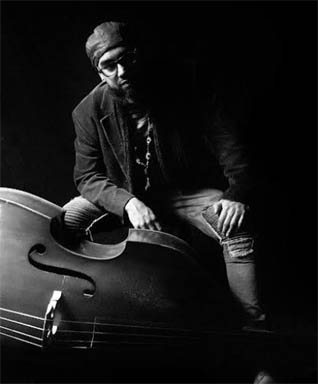

Tres nuevos nombres del bajo eléctrico en torno al jazz-funk estallaron a mediados de los 2000: entre Jaime Ferrada (en Alüzinati) y Roberto Trujillo (en LaMonArt), el único que se pasó al contrabajo de manera determinante fue Eduardo Peña, conocido en los círculos jazzísticos como Crespo. Un músico solvente e inquieto que se abrió paso en la escena con una pulsante propulsión de líneas de soporte, composiciones personales y un inédito liderazgo de agrupaciones entre una partida de emergentes contrabajistas de esa década: Alonso Durán, Nelson Vera, Sebastián Gómez, Pablo Vidal o Milton Russell, son algunos de sus contemporáneos.

El uso metafórico de una planta agreste como símbolo de rebeldía explica el nombre de uno de los mejores grupos aportado por el Canto Nuevo a la música chilena. Ortiga nació bajo dictadura pero con la inspiración trascendente de la Nueva Canción Chilena, y debió trabajar bajo circunstancias históricas adversas un lenguaje musical plagado de simbolismos, sutilezas y omisiones que muchas veces fueron incluso más explícitas que aquello que entonces no se permitía decirse. Su condición de «puente» entre ambos movimientos es evidente en las citas de su discografía, pero es también dato biográfico: el conjunto tuvo su raíz en los talleres del Quilapayún formados en 1971 para desparramar simultáneamente por todo Chile el canto social de la Unidad Popular. Aunque su largada en Santiago generó justificada atención, e hitos musicales, su decisión de emigrar a Europa, en 1983, afianza la mayor parte de su historia fuera de nuestras fronteras.

Apadrinada por la baterista Juanita Parra e integrada a conciertos de Los Jaivas en 2009, la cantautora penquista apareció en 2007 en los circuitos universitarios de su ciudad como uno de los nuevos nombres de la canción acústica personal, que alterna el canto solo con guitarra y la influencia del pop. Rocío Peña participó activamente de la primera oleada de músicos cuyos trabajos se propagaron por plataformas de internet.

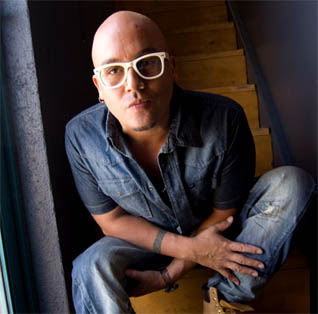

Go es Gonzalo Astaburuaga, voz masculina del R&B chileno que apareció tras los tiempos de dominación de Pedro Foncea como solista. Es parte representativa de una comunidad pequeña y joven que tuvo sus primeros destellos desde el funk-rock de Los Tetas y Chancho en Piedra a mitad de los ’90 pero que más tarde encontró otras delicadezas en la música de orientación negra. Con el disco Diamante Romeo (2005), Go marcó su primer éxito en el pop como cultor de la balada romántica R&B.

De cantante romántica a comienzos de los años '90 a agresiva rockera poco tiempo después, Tatiana Bustos intentó hacer encajar su contrastante propuesta musical con el gusto del público masivo y, a la vez, con los circuitos asociados al rock. Con el mérito extra de ser autora de sus temas y contar con la producción del experimentado Juan Andrés Ossandón, Bustos dejó una balada para el cancionero popular chileno como "Sinceridad", su tema más reconocido y con el que logró un triunfo en el Festival de Viña del Mar de 1993. Ya en los años 2000 debió enfrentar diversos prejuicios y ella cambió de vida para dedicarse a la crianza y a su carrera profesional.

Ocho partituras marcan el primer tramo de la ruta creativa del compositor y académico Jorge Aliaga, uno de los nombres más importantes de la música para cine de la generación de los ’90. Aliaga la define como “música para medios” y ahí integra todo lo fílmico, escénico y gestual, como cultor y defensor de una composición basada en el estudio del guión por sobre el de la sola imagen.

Dueño de una voz particular y andrógina, de una cantautoría prolífica, de una discografía alternada entre ediciones oficiales e informales, y de inquietudes artísticas extendidas a la poesía y la pintura, el cantautor Mauricio Castillo –Chinoy, por su abuelo carpintero– pasó de tocar en bares de Valparaíso a ser, entre los años 2008 y 2009, un fenómeno de visitas en la entonces masiva e influyente plataforma MySpace, y luego uno de los nombres más reseñados por la prensa local. Desde entonces, y entre vaivenes biográficos atípicos para los de un músico de éxito, su trabajo se mantiene como uno de los de más firme identidad en el panorama de solistas nacionales nacidos después de 1980. El músico ha tenido una disposición proclive al trabajo en vivo e itinerante, con visitas a Colombia, México, Alemania y Argentina (se radicó por un tiempo en Córdoba y en Buenos Aires). A su modo, y según sus impulsos, su trayectoria es fascinante, en parte, por su impredictibilidad.

Como chelista de extendido oficio, Felicia Morales ha acompañado en el escenario y estudio a figuras importantes de la cantautoría y el pop chileno de los años 2000 en adelante: Javiera Mena, Fakuta, Fernando Milagros, Protistas, Caravana, Emisario Greda y Prehistóricos, entre muchos. Con Gepe, ha colaborado hasta ahora en tres discos, y su presencia es frecuente en conciertos en vivo de bandas y solistas para pasajes puntuales que requieren de su talento como ejecutante.

Cróni-K es uno de los proyectos pioneros de la música urbana en Chile, con hits contundentes y una involuntaria presencia en crónica policial. Ambos aspectos son por igual hitos de la trayectoria de esta agrupación de reguetón, que desde 2006 instaló los temas "Nadie lo sabrá" e "Incomprendido" como sus principales éxitos radiales y de streaming. Invitados frecuentes de programas juveniles en televisión, Cróni-K ha podido desarrollar giras por Chile y Bolivia, y en 2019 se inclinó a la opinión social con "Un nuevo camino", mezcla de beat urbano y salsa con la historia de un migrante. Poco después de ese lanzamiento, la banda anunció su decisión de desvincular del grupo a uno de sus fundadores, Cholox, debido a su detención por tráfico de drogas. Años antes, ya Freddy Cataldo había llegado a las páginas policiales por el atropello a una mujer.

El conjunto Reina Isabel tomó su nombre de la novela del escritor chileno Hernán Rivera Letelier, La reina Isabel cantaba rancheras (1994), y desde ese punto de partida este elenco femenino se instaló en el circuito de la música mexicana desde fines de la década de 2000, con una propuesta de marcado acento escénico, aunque en lo musical esta modalidad de ranchera actualizada a los requerimientos del pop se vio representada en los discos Rancheras y más (2009) y Mi gran noche (2011).

Uno de las pocas bandas chilenas que desde los márgenes de la industria ha tendido puentes entre décadas ha sido Fiskales Ad-Hok. Muchos nombres asociados al punk surgidos en medio del interesante momento creativo que motivó la resistencia a la dictadura fueron quedando en el camino o se vieron agotados una vez que Chile entró en la transición democrática. Pero Fiskales Ad-Hok ha ido encontrando con los años nuevos blancos de denuncia, ampliando su grito hasta asegurarse de que a nadie le sea fácil evadirlo. Su discografía, su trayectoria, y sus decisiones de autogestión la convierten en un grupo de referencia para el punk, la canción de denuncia y el rock independiente en nuestro país. Late en sus discos un mismo pulso de arrojo y disconformidad, capaz de convertir sus canciones en dardos veloces contra autoridades, promesas vacías y, a veces, hasta contra ellos mismos. Su sistema de trabajo autogestionado ha resultado de gran influencia para varias bandas formadas a la luz de su ejemplo, y demuestra que incluso un grupo de punks chilenos está capacitado para manejar su propia empresa (el sello C.F.A.), organizar giras a Europa, y agitar los escenarios locales sin más ayuda que la de sus fans. «Antifascistas, antisexistas y a favor de la autogestión», según propia definición, Fiskales Ad-Hok es, además, un grupo de características únicas en la historia de nuestro rock, con vaivenes en su historia y formaciones pero un trabajo activo por más de cuatro décadas. En febrero de 2025, la banda anunció una pausa que se hizo efectiva de inmediato.

Después del reinado juvenil que gozó la bailarina y cantante pop Karen Paola en sus años en “Mekano”, iba a ser otra figura tan popular como controversial la que dominaría las pantallas de la mediatarde en un programa adolescente. Natalia Rodríguez llegó a “Yingo” con 18 años y con el seudónimo de Arenita. Así era conocida en el circuito de fiestas “pokemonas”, tribu urbana a la que pertenecía. En 2007 se integró a este programa juvenil de Chilevisión, y no sólo impuso ahí su fuerte personalidad. De esta manera siguió avanzando hasta grabar un disco de canciones pop y ritmo de reguetón, titulado homónimamente. Arenita se convirtió en una siguiente figura musical desde la plataforma televisiva, que ya había lanzado en un lapso de cuatro temporadas a las bailarinas Yamna Lobos y Kathy Barriga y las celebridades de reality shows Angélica Sepúlveda y Jenny Contardo. Pero fuera del circuito televisivo primero y fuera de Chile después, desde 2018 siguió una vida en Suecia, lejos de la música y la televisión.

Baterista, percusionista y compositor, ha sido un activo coprotagonista durante un largo período de evolución de la música latinoamericana. Su formación temprana comienza en 1987 en el Liceo Experimental Artístico, aunque serán sus estudios de percusión clásica en la Universidad de Chile y de composición en la Escuela Moderna de Música las que definan su perfil definitivo como un percusionista experto, capaz de integrar las raíces del folclor con líneas y variantes contemporáneas como el rock, el jazz, la fusión y las vanguardias.

Trompetista, improvisador y educador, Benjamín Vergara Portales fue uno de los nombres que merodearon las músicas experimentales durante la década de 2000 y pusieron en marcha esas tempranas experiencias acerca de la música improvisada, todo un pensamiento creativo que comenzó a tomar peso durante el período. Su trabajo junto al referente mundial de la música improvisada, el guitarrista británico Fred Frith, rubricó entonces esta militancia y su propio manifiesto, que defendió durante largo tiempo como nombre propio desde diversos frentes.

Primos y amigos aficionados al fútbol y el rock británico dieron forma hacia el año 2000 a Bellyco, banda que ha sustentado con su trabajo en vivo un esfuerzo de promoción enfrentado a diversas dificultades para darse a conocer. Recién en diciembre del año 2006 el grupo pudo editar el álbum que había grabado casi dos años antes en medio de promesas corporativas que nunca llegaron a concretarse. Canciones de melódica electricidad han caracterizado el trabajo de un grupo que se enorgullece de su autodefinido rótulo de «rock pegajoso».